みんなのハートで未来の扉を開こう

OF-Net Shigaの概要

滋賀がん・生殖医療ネットワーク(OF-Net Shiga, OncoFertility Network associated with Shiga University of Medical Science)は2015年7月7日に創立し、事務局は滋賀医科大学産科学婦人科学講座および滋賀医科大学内の有志で構成されています。OF-Net Shigaには、滋賀を中心とする妊孕性温存に関する医療情報・施設情報を患者さんと医療従事者が共有し、滋賀医科大学がそのネットワークを支えるという意味が込められています。

-scaled.jpg)

OF-Net Shiga事務局がネットワークの構築と運営を中心的に行い、滋賀県内のがん治療施設と関連部署、妊孕性温存施設の登録を行い、登録施設一覧を作成します。作成した資料や登録施設一覧は公開し、医療従事者だけでなく患者さんも資料を自由にご利用いただけます。

滋賀がん・生殖医療ネットワークの特徴

妊孕性(にんようせい)とは、妊娠するために必要な能力のことですが、がんに対する手術や抗がん剤、放射線治療によってダメージを受けてしまうことがあります。近年の生殖医療や凍結技術の進歩によって、がん治療前や治療中に精子や卵子、受精卵(胚)を凍結・長期保存し、がん治療後に妊娠する可能性を残すことができるようになりました。この治療のことを、「妊孕性温存療法」と言います。OF-Net Shigaは、妊孕性温存療法を希望される患者さんが、十分な情報に基づき迅速に治療を受けられるサポートを行います。

妊孕性温存療法を行う時期は、治療開始前、治療中、がんの再発時など様々です。患者さんにとって、最も優先されるのはがん治療であり、妊孕性温存療法によって必要ながんの治療が遅れることは避けなければなりません。妊孕性性温存治療を希望される場合は、まずがん治療の担当医にご相談ください。がん治療担当医への相談が難しい場合は、治療施設のがん支援相談センターの相談員や、直接OF-Net Shiga 事務局にご相談していただくことも可能です。

女性の患者さんへ

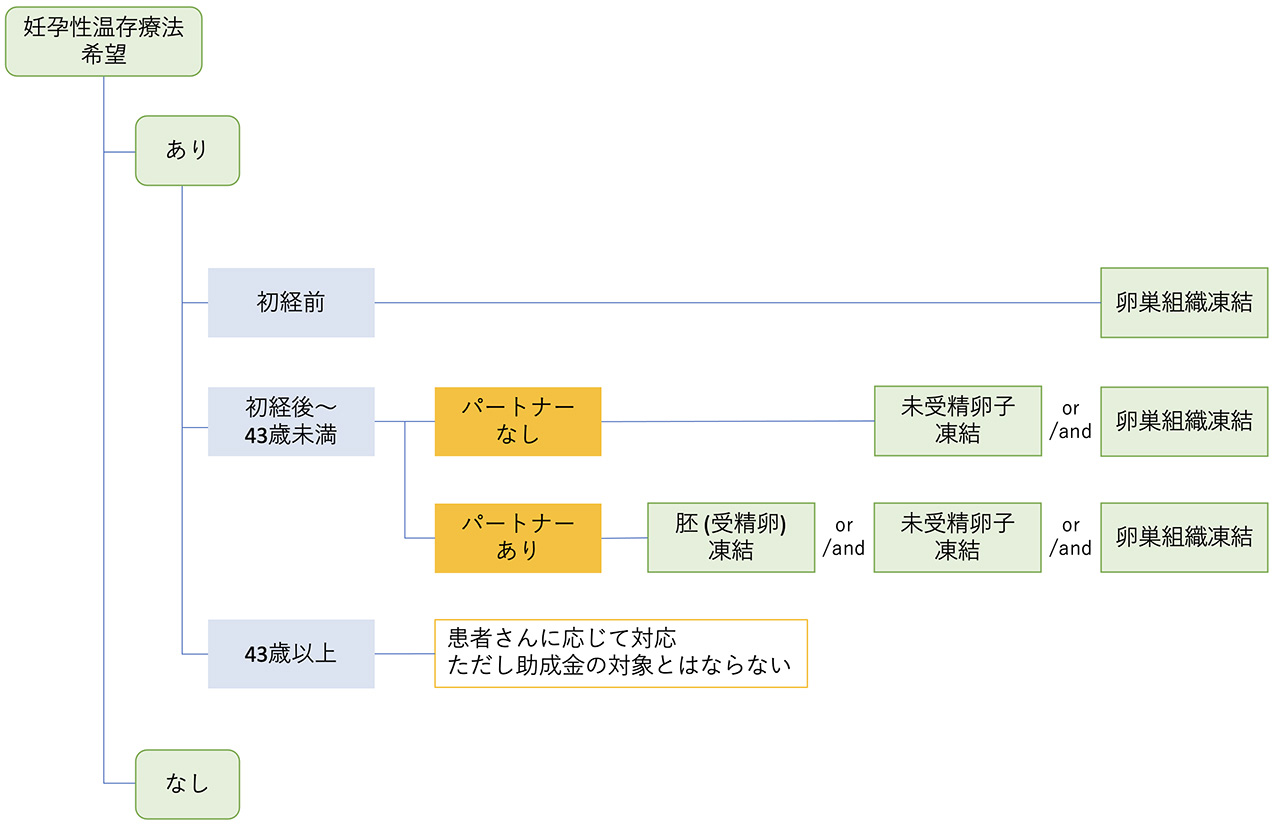

女性の妊孕性温存療法の種類は、患者さんのご年齢や社会的背景(パートナーの有無や性交渉歴)などによって決まります。またいずれの妊孕性温存療法を行った場合も、がん治療後の妊娠を確約するものではありません。

●女性の妊孕性温存療法のアルゴリズム

胚凍結

治療後の妊娠を希望する特定のパートナーがいる場合、卵子と精子を受精させ胚(受精卵)の状態にして凍結し保存します。卵子を獲得するまでに約2週間の期間が必要です。将来妊娠を希望される場合は、凍結胚を融解し子宮内に移植します。生殖補助医療として既に確立された技術であり、将来の妊娠率が最も高い方法です。

(未受精)卵子凍結

妊孕性温存治療開始時に特定のパートナーがいない場合は、精子と受精させる前(未受精)の卵子を凍結し保存します。卵子を獲得するまでに約2週間の期間が必要です。将来妊娠を希望される場合は、凍結卵子を融解してから精子と受精させ、受精したものを移植します。生殖補助医療としてほぼ確立された技術であり、安全性は比較的高いと考えられます。

卵巣組織凍結

2003年に、悪性腫瘍治療前に卵巣の一部を凍結保存しておき、悪性腫瘍治療後に凍結しておいた卵巣を体内に戻し、その卵巣から排卵した卵子によって妊娠・出産した患者さんが世界で始めて報告され、がん・生殖医療の分野が大きく注目されるきっかけとなりました。現在、この卵巣組織凍結保存は世界中で多く行われており、小児を含む初経前の方や、がん治療までに時間的猶予がない方が対象となります。卵巣を摘出するための手術が必要で、将来妊娠を希望される場合は、凍結した卵巣を融解し移植する手術が再度必要になります。2022年までに、世界で200人以上の赤ちゃんがこの方法により生まれていると報告されています。

| 胚 (受精卵) 凍結 | (未受精) 卵子 | 卵巣組織 | |

|---|---|---|---|

| 対象年齢 | 思春期〜42歳 | 思春期〜42歳 | 小児〜42歳 |

| パートナー | 必要 | 不要 | 不要 |

| 凍結までに | 2週間から1ヶ月程度 | 2週間から1ヶ月程度 | 数日間 |

| 必要な期間 | |||

| 長所 | •妊娠率が比較的高い(胚ひとつあたり30〜40%程度) | •パートナーがいなくても施行することが可能 | •治療までの期間が短い |

| •小児でも施行可能 | |||

| •理論的には一度に大量の卵子を保存可能 | |||

| 短所 | •採卵のために排卵誘発が必要で、女性ホルモンが上昇する | •妊娠率が高くない(卵子ひとつあたり10%程度) | •手術が必要で、手術操作によるトラブルの可能性がある |

| •採卵のために排卵誘発が必要で、女性ホルモンが上昇する | •卵巣組織内の腫瘍細胞も同時に凍結保存してしまう可能性がある |

男性の患者さんへ

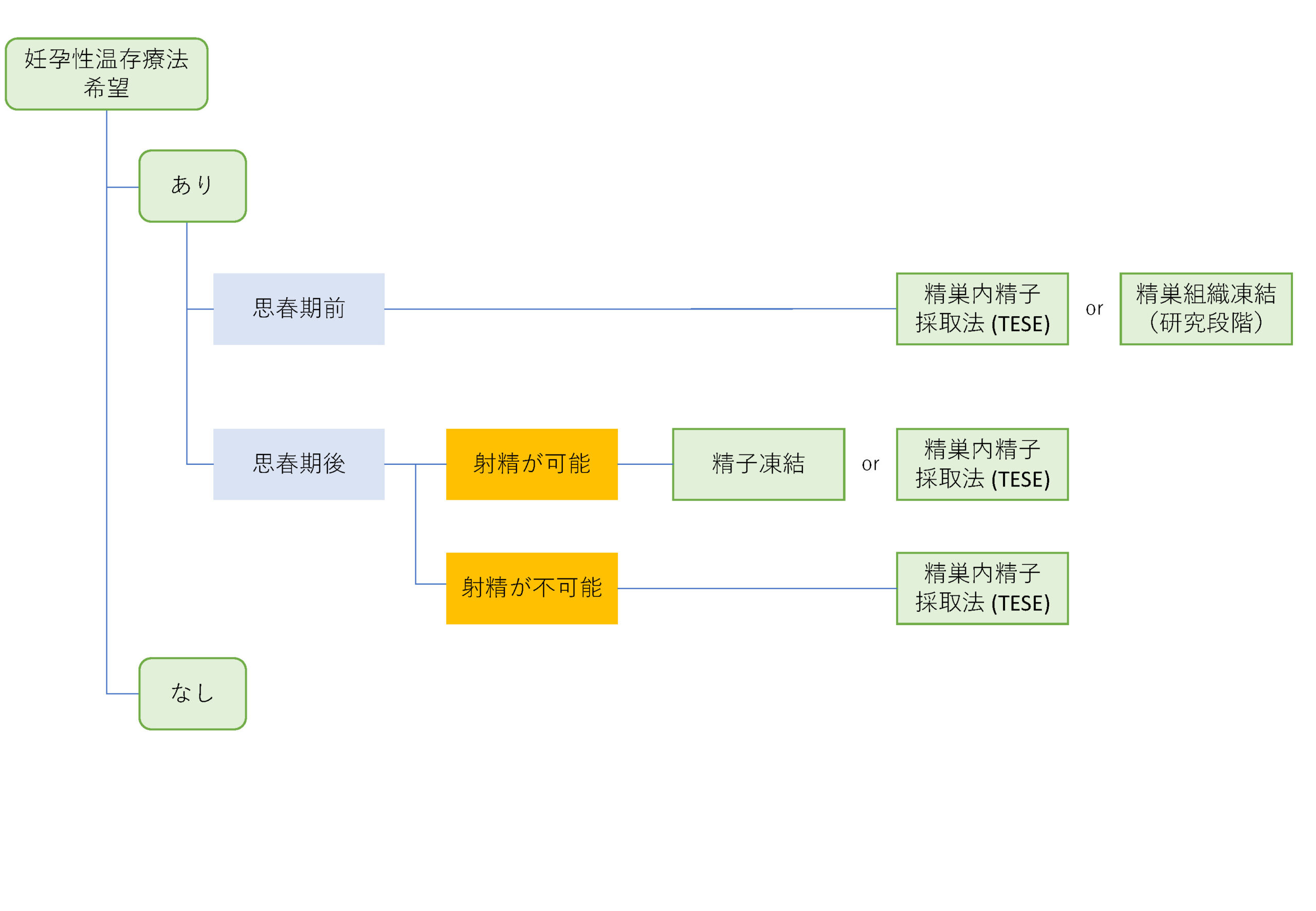

男性の妊孕性温存療法の種類は、患者さんのご年齢とマスターベーション経験の有無によって決まります。またいずれの妊孕性温存療法を行った場合も、がん治療後の妊娠を確約するものではありません。

男性の妊孕性温存療法のアルゴリズム

精子凍結

マスターベーションにより採取した精子を精製し、凍結保存を行います。将来妊娠を希望される場合、凍結精子を融解し使用することができますが、多くの場合は生殖補助医療技術(体外受精)が必要になるため、パートナーの方のご理解も必要です。

精巣内精子採取 (TESE)

マスターベーションが未経験であったり、手術などの影響で勃起できず射出精子の回収が困難であったりする場合、陰嚢内の精巣から精子を手術で摘出し凍結保存します。局所麻酔で通常採取は困難ですが、精子が採取できないこともあります。将来妊娠を希望される場合、生殖補助医療技術(体外受精)が必要になるため、パートナーの方のご理解も必要です。

精巣組織凍結

思春期発来前、精子をまだ作ることができていない場合には、精巣組織を凍結保存します。現在はまだ研究段階の治療であり、滋賀県ではまだ行っていません。

医療関係者の方へ

がん患者さんが妊孕性温存を希望された場合、ASCO2013の化学療法および放射線療法の性腺毒性によるリスク分類に基づき、治療による不妊リスク評価を行います(J Clin Oncol. 2013, 31(19):2500)。

化学療法および放射線療法の性腺毒性によるリスク分類(男性)

| リスク | 治療プロトコール | 患者および投与量などの因子 | 使用対象疾患 |

|---|---|---|---|

| 高リスク(治療後、一般的に無精子症が遷延、永続する) | アルキル化剤*+全身照射 | 白血病への造血幹細胞移植の前処置、リンパ腫、骨髄腫、ユーイング肉腫、神経細胞腫 | |

| アルキル化剤*+骨盤または精巣照射 | 肉腫、精巣腫瘍 | ||

| シクロホスファミド総量 | 7.5g/m2 | 多くのがん種と造血幹細胞移植の前処置 | |

| プロカルバジンを含むレジメン | MOPP**:>3サイクル BEACOPP:>6サイクル |

ホジキンリンパ腫 | |

| テモゾロミドまたはカルムスチンを含むレジメン+頭蓋照射 | 脳腫瘍 | ||

| 精巣照射 | >2.5Gy(成人男性) >15Gy(小児) |

清掃腫瘍、急性リンパ性白血病、非ホジキンリンパ腫、肉腫、胚細胞腫瘍 | |

| 全身照射 | 造血幹細胞移植 | ||

| 頭蓋照射 | >40Gy | 脳腫瘍 | |

| 中間リスク(治療後、無精子症が遷延、永続することがある) | 重金属を含むレジメン BEP シスプラチン総量 カルボプラチン総量 |

2-4サイクル >400mg/m2 >2g/m2 |

精巣腫瘍、急性リンパ性白血病、非ホジキンリンパ腫、肉腫、胚細胞腫瘍 |

| 散乱線による清掃への放射線照射 | 1-6Gy | ウィルムス腫瘍、神経芽細胞腫 | |

| 低リスク(一時的な造精機能低下) | アルキル化剤*以外の薬剤を含むレジメン | ABVD、CHOP、COP、白血病に対する多剤療法など | ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、白血病 |

| シクロホスファミドを含む乳がんに対するレジメン | CMF、CEF、 CAFなど(<30歳) | 乳がん | |

| アントラサイクリン系+シタラビン | 急性骨髄性白血病 | ||

| 超低リスク、またはリスクなし(月経に影響しない) | ビンクリスチンを用いた多剤療法 | 白血病、リンパ腫、乳がん、肺がん | |

| 放射性ヨウ素 | 甲状腺がん | ||

| 不明 | モノクローナル抗体(セツキシマブ、トラスツズマブ) | 大腸がん、非小細胞肺がん、頭蓋部がん、乳がん | |

| チロシンキナーゼ阻害薬(エルロチニブ、イマチニブ) | 非小細胞肺がん、膵臓がん、慢性骨髄性白血病、消化管間質腫瘍 |

*ブスルファン, カルムスチン, シクロホスファミド, イホスファミド, lomustine(本邦未承認), メルファラン, プロカルバジンなど

**MOPP両方に使用されている mechlorethamine は, 本邦未承認

化学療法および放射線療法の性腺毒性によるリスク分類(女性)

| リスク | 治療プロトコール | 患者および投与量などの因子 | 使用対象疾患 |

|---|---|---|---|

| 高リスク(>70%の女性が治療後に無月経となる) | アルキル化剤*+全身照射 | 白血病への造血幹細胞移植の前処置、リンパ腫、骨髄腫、ユーイング肉腫、神経芽細胞腫、絨毛がん | |

| アルキル化剤*+骨盤照射 | 肉腫、卵巣がん | ||

| シクロホスファミド総量 | 5g/m2(>40歳) 7.5/m2(<20歳) |

多くのがん種、乳がん、非ホジキンリンパ腫、造血幹細胞移植の前処置 | |

| プロカルバジンを含むレジメン | MOPP**:>3サイクル BEACOPP:>6サイクル |

ホジキンリンパ腫 | |

| テモゾロミドまたはカルムスチンを含むレジメン+頭蓋照射 | 脳腫瘍 | ||

| 全腹部あるいは骨盤照射 | >6Gy(成人女性) >10Gy(思春期後) >15Gy(思春期前) |

ウィルムス腫瘍、神経芽細胞腫、肉腫、ホジキンリンパ腫、卵巣がん | |

| 全身照射 | 造血幹細胞移植 | ||

| 頭蓋照射 | >40Gy | 脳腫瘍 | |

| 中間リスク(30〜70%の女性が治療後に無月経となる) | シクロホスファミド総量 | 5g/m2(30〜40歳) | 多くのがん種、乳がん、非ホジキンリンパ腫、造血幹細胞移植の前処置 |

| 乳がんに対するAC療法 | ×4サイクル+パクリタキセル/ドセタキセル(<40歳) | 乳がん | |

| モノクローナル抗体 (ベバシズマブ***など) |

大腸がん、非小細胞肺がん、頭蓋部がん、乳がん | ||

| FOLFOX4 | 大腸がん、非小細胞肺がん、頭蓋部がん、乳がん | ||

| シスプラチンを含むレジメン | 子宮頸がん | ||

| 腹部/骨盤照射 | 10-15Gy(思春期前) 5-10Gy(思春期後) |

ウィルムス腫瘍、神経芽細胞腫、脊髄腫瘍、脳腫瘍、急性リンパ性白血病または非ホジキンリンパ腫再発 | |

| 低リスク(<30%の女性が治療後に無月経となる) | アルキル化剤*以外や低レベルのアルキル化剤を含むレジメン | ABVD、CHOP、COP、白血病に対する多剤療法など | ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、白血病 |

| 精巣に対する放射線照射 | 0.2-0.7Gy | 精巣腫瘍 | |

| アントラサイクリン系+シタラビン | 急性骨髄性白血病 | ||

| 超低リスク、またはリスクなし(影響なし) | ビンクリスチンを用いた多剤療法 | 白血病、リンパ腫、乳がん | |

| 放射性ヨウ素 | 甲状腺がん | ||

| 散乱による精巣への放射線照射 | <0.2Gy | 多くのがん種 | |

| 不明 | モノクローナル抗体(セツキシマブ、トラスツズマブなど) | 大腸がん、非小細胞肺がん、頭蓋部がん | |

| チロシンキナーゼ阻害薬(エルロチニブ、イマチニブなど) | 非小細胞肺がん、膵臓がん、慢性骨髄性白血病、消化管間質腫瘍 |

*ブスルファン, カルムスチン, シクロホスファミド, イホスファミド, lomustine(本邦未承認), メルファラン, プロカルバジンなど

**MOPP療法に使用されている mechlorethamine は, 本邦未承認

***2013年のASCOガイドライン後に様々なデータが蓄積されており, 「ベバシズマブが中間リスクを有する性腺毒性のある薬剤である」との判断には十分注意が必要である。

患者さんの不妊リスクが中〜高リスクである場合、あるいは低〜無リスクであっても妊孕性温存についての個別の情報提供を希望する場合は、妊孕性温存施設への紹介をご検討ください。近年はこのリスク分類には掲載されていない薬剤(特に分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など)やレジメンが多く、評価が困難な場合も少なくありません。その場合は、妊孕性温存施設でがん治療が妊孕性に与える影響についての評価も行います。

妊孕性温存施設に患者さんをご紹介いただく際は、ご施設の紹介状の他、JSFP-Oncofertility Consortium JAPAN の情報提供用紙もご利用ください(JSFP-OCJpnの情報提供用紙のみでも問題ありません)。

滋賀医科大学医学部附属病院女性診療科では、「がんや自己免疫疾患などの患者さんの妊孕性温存外来」(がん妊孕外来)を、平日であればいつでも受診いただけるようにしております。患者支援センターなどを通じてご紹介いただければ、可能な限り迅速に対応させていただきます

ネットワーク登録施設

妊孕性温存療法について相談できる施設

| がん治療連携拠点病院 | 相談可能な科 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 湖西地域 | 高島市 | 高島市民病院 | 産婦人科 | ||

| 湖北地域 | 長浜市 | 長浜赤十字病院 | 産婦人科 | ||

| ○ | 市立長浜病院 | 産婦人科 | 泌尿器科 | ||

| 湖東地域 | 彦根市 | ○ | 彦根市立病院 | 産婦人科 | 泌尿器科 |

| 近江八幡市 | 近江八幡市立総合治療センター | 産婦人科 | 泌尿器科 | ||

| 東近江市 | 東近江総合医療センター | 産婦人科 | 泌尿器科 | ||

| 日野町 | 日野記念病院 | 泌尿器科 | 乳腺外科 | ||

| 湖南地域 | 大津市 | ○ | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 女性診療科 | 泌尿器科 |

| ○ | 大津赤十字病院 | 産婦人科 | 泌尿器科 | ||

| 市立大津市民病院 | 産婦人科 | 泌尿器科 | |||

| 草津市 | 淡海医療センター | 産婦人科 | 泌尿器科 | ||

| 守山市 | ○ | 滋賀県立総合病院 | 婦人科 | ||

| 栗東市 | 済生会滋賀県病院 | 産婦人科 | 泌尿器科 | ||

| 甲賀市 | ○ | 公立甲賀病院 | 産婦人科 | 泌尿器科 |

こちらに掲載されている施設以外の施設でがん治療を行う予定の患者さんについては、直接妊孕性温存療法施行施設(滋賀医大附属病院)またはOF-Net事務局までお問い合わせください。

妊孕性温存施設

| 可能な凍結技術 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 胚 (受精卵) | 卵子 | 卵巣組織 | 精子 | ||||

| 湖南地域 | 大津市 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 女性診療科 | ○ | ○ | ○ | ○ |

費用について

妊孕性温存療法には、患者さんへの助成金制度があります。詳しくは、下記HPおよびリーフレットをご覧ください。

がん情報しが

https://www.pref.shiga.lg.jp/ganjoho/live/107228.html

厚生労働省小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin_00010.html

妊孕性温存療法に対する費用助成パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/ninyoseiA4_s.pdf

本ネットワークへの参加、公開情報の使用は無料です。

お問い合わせ・その他

●OF-Net Shiga 事務局

〒520-2192 大津市瀬田月輪町

滋賀医科大学医学部附属病院産科婦人科内

E-mail:ofnshiga@belle.shiga-med.ac.jp

FAX:077-548-2406

●会則

●役員の構成

| 代表 | 村上 節 | 滋賀医大 産科学婦人科学講座 教授 |

|---|---|---|

| 幹事長 | 辻 俊一郎 | 滋賀医大 産科学婦人科学講座 准教授 |

| 幹事 | 坂井 幸子 | 滋賀医大 外科学講座(小児) 助教 |

| 熊谷 康佑 | 滋賀医大 整形外科学講座 特任講師 | |

| 坂本 謙一 | 滋賀医大 小児科学講座 助教 | |

| 小林 憲一 | 滋賀医大 泌尿器科学講座 助教 | |

| 竹林 明枝 | 滋賀医大 産科学婦人科学講座 学内講師 | |

| 花田 哲郎 | 滋賀医大 産科学婦人科学講座 助教 | |

| 監事 | 多賀 崇 | 滋賀医大 小児科学講座 准教授 |

| アドバイザー | 菊井 津多子 | 滋賀県がん患者団体連絡協議会 会長 |

| 角野 文彦 | 滋賀県 健康医療福祉部 理事 | |

| 田村 奈那子 | 滋賀県 健康寿命推進課 | |

| 田久保 康隆 | 市立長浜病院 呼吸器外科 責任部長 | |

| 村田 誠 | 滋賀医大 血液内科 教授 | |

| 醍醐 弥太郎 | 滋賀医大 臨床腫瘍学講座 教授 |