1.帝王切開瘢痕症候群について

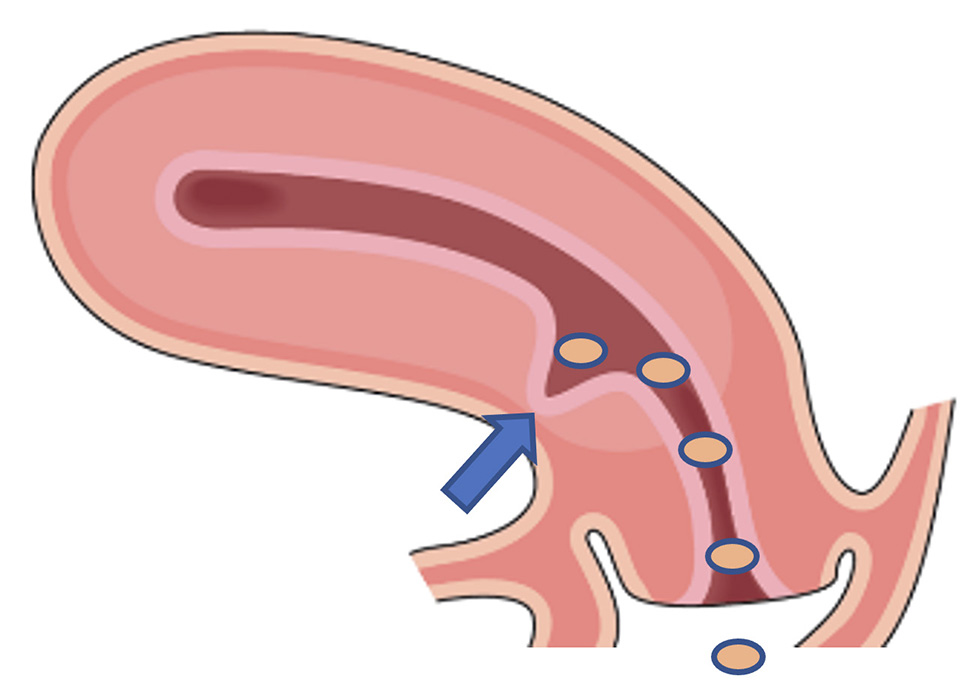

帝王切開は一般的に子宮峡部と言われる子宮体部と子宮頸部との間(青矢印)を横に切開し赤ちゃんを娩出します。しかし、産後にその部位に右図のように陥凹ができることがあります。そして、その子宮峡部創陥凹により、月経終了後に少量の茶色の帯下が流出する、月経痛が増悪する、なかなか妊娠しない、などの症状が出ることがあります。この病態は、現在本邦では帝王切開瘢痕症候群として知られています。国際的にはCesarean scar disorder (帝王切開子宮瘢痕症)として認知されています。

2.治療について

#挙児希望の無い方

帝王切開瘢痕症候群の最も多い主訴は、月経終了後の茶色の帯下の流出です。月経は一旦終了するが、その後茶色の帯下がだらだらと続く、もしくはちょっと出ては止まるを繰り返す、などです。ただ、その症状には個人差が大きく、流出期間が数日程度から数週間程度にまで及ぶことがあります。これは陥凹部の大きさに比例することが知られています。これらの症状のほとんどはホルモン療法で対応が可能ですが、ホルモン療法を避けたい方や、症状が強い方は手術療法も選択肢となります。

#不妊症でお悩みの方

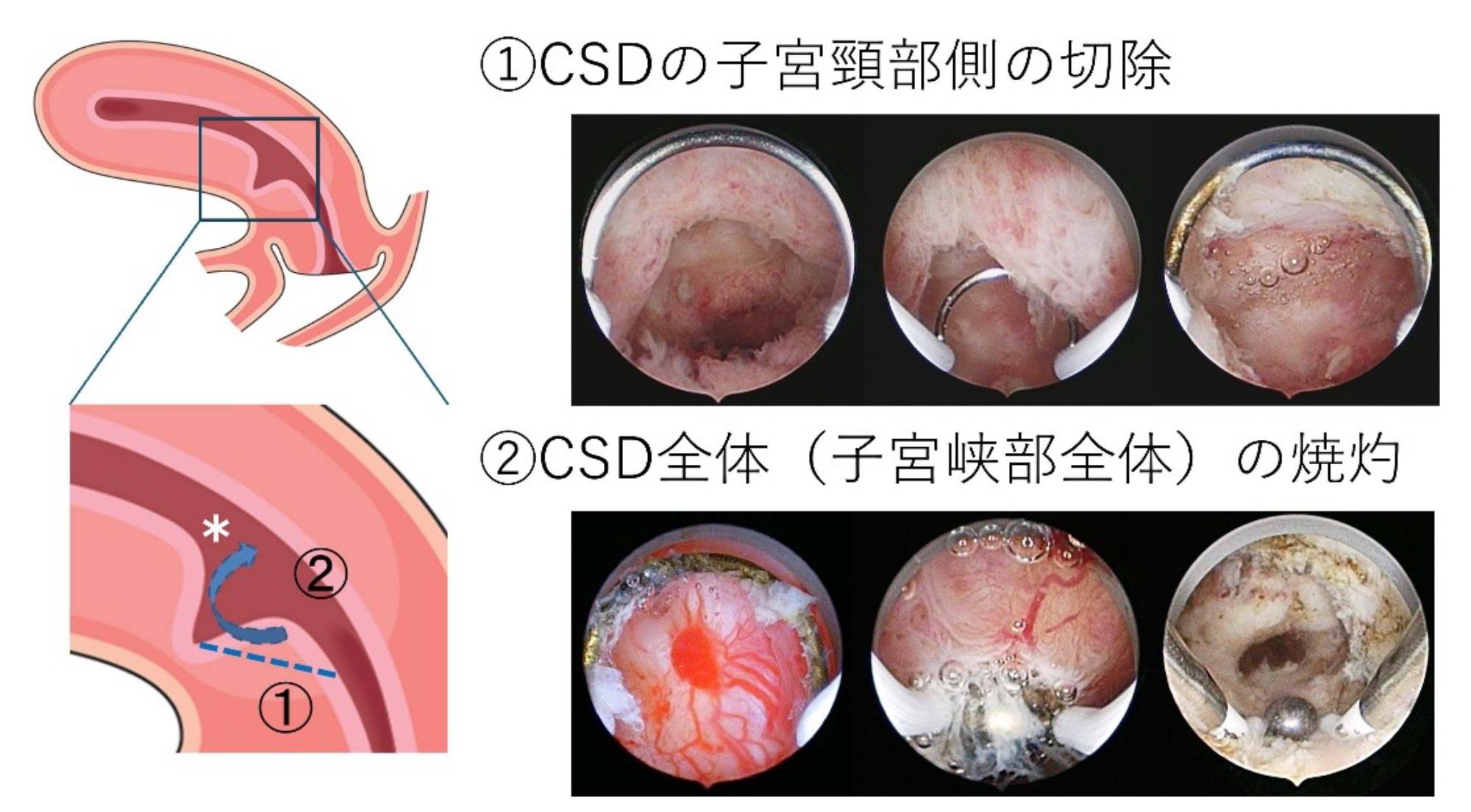

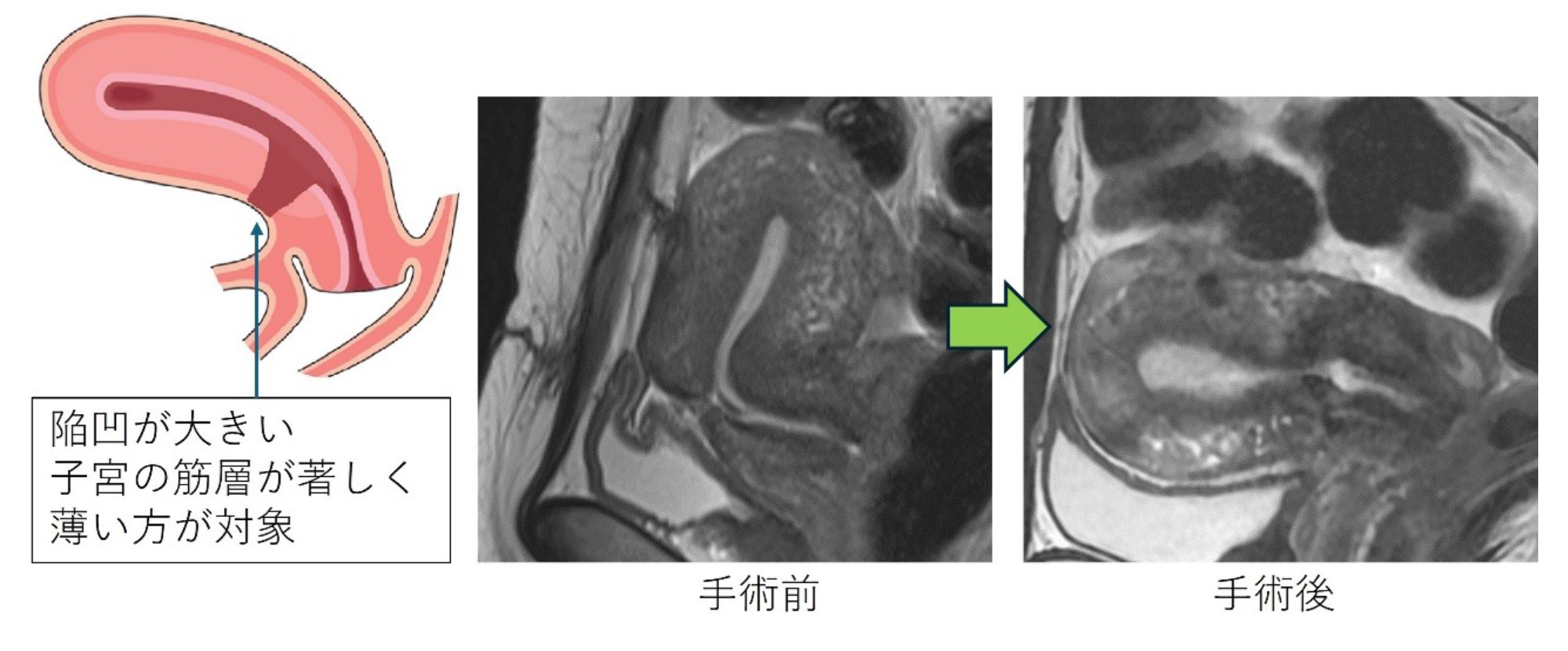

基本的には既存の不妊治療が行われるかと思いますが、既存の不妊治療が奏功しない方、明らかに子宮峡部創陥凹に液体貯留があり、既存の不妊治療での妊娠が期待しにくい方には手術療法を行っています。手術療法には開腹手術、子宮鏡手術、腹腔鏡手術、経腟手術など様々な術式が報告されています。当院では主に子宮鏡手術(図1)や腹腔鏡手術(図2)に取り組んでいます。どちらも内視鏡手術であり、体への負担は少なく術後3日程度で退院できます。特に低侵襲な子宮鏡手術に主軸を置いています。

図1:当院における子宮鏡下修復術の実際(許可を得て掲載)

図2:当院における腹腔鏡下修復術の実際(許可を得て掲載)

#帝王切開瘢痕症候群では子宮内膜症の合併や骨盤内の癒着所見が多い

帝王切開瘢痕症候群は子宮内膜症の合併率が高いことも我々の臨床データから明らかとなっています。そこで、子宮鏡による手術を行う際も、子宮内膜症を治療するために腹腔鏡を併用します。また、腹腔鏡手術にて陥凹部を切除する際にも、陥凹部を同定するために子宮鏡を使用します。つまり、当院の手術療法ではいずれにせよ2つの内視鏡を同時に使用します。それにより術後の高い妊娠率を有していると考えています。

3.治療実績について

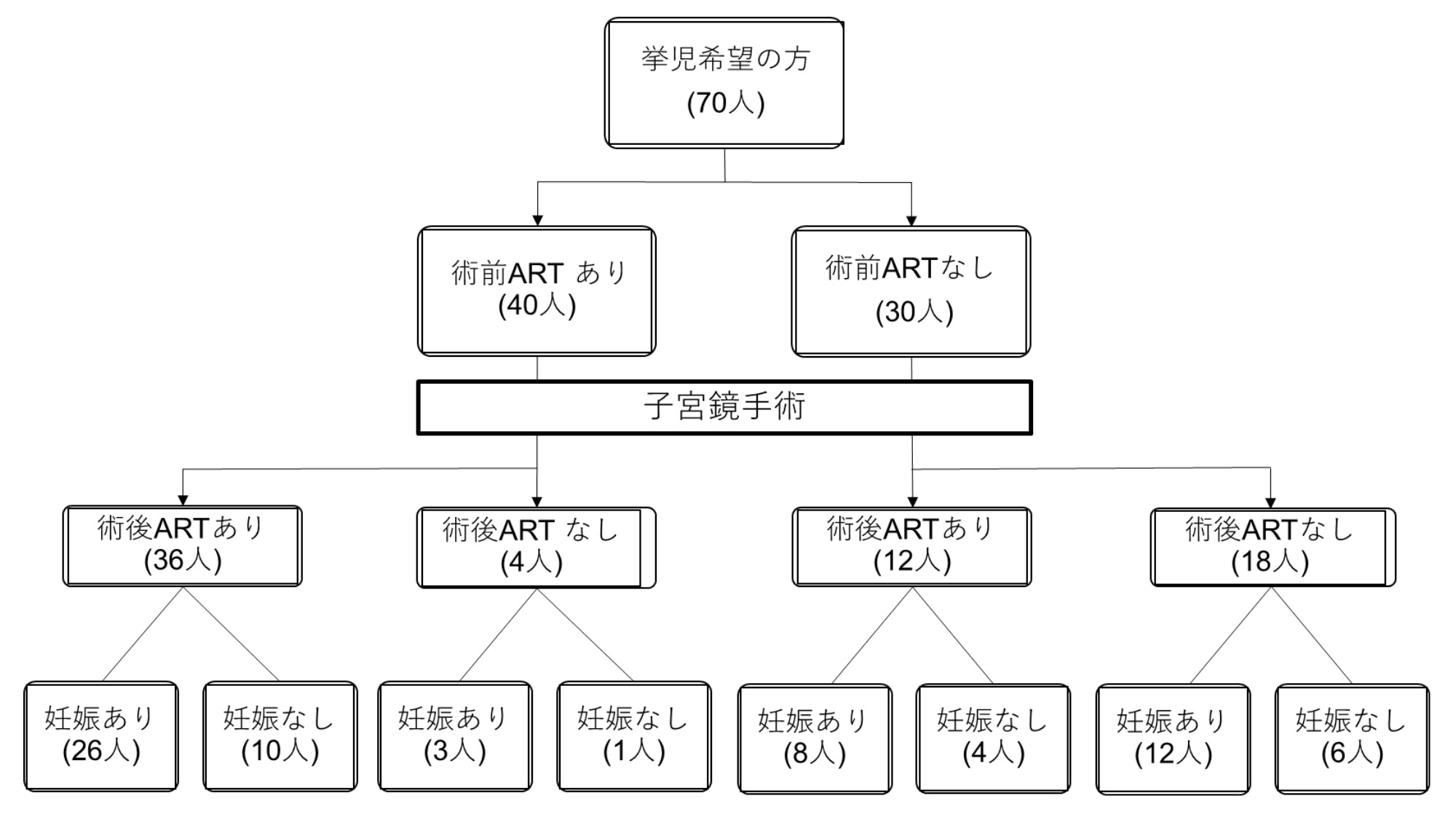

2022年2月までに70人の挙児希望のある方に本手術を行い、49人の方(70%)の方が妊娠に至っています。術前に生殖補助医療(assisted reproductive technology: ART)を行った方も、行っていない方も同様に妊娠に至っております(図3)。陥凹が大きく重症な方が対象となる腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術は子宮鏡手術に比べて症例数は少ないですが、術後6割程度の方が妊娠されています。

図3:挙児希望を主訴とする帝王切開瘢痕症候群に対する当院における子宮鏡手術の成績

(Tsuji et al. J Minim Invasive Gynecol. 2023より引用し改編)

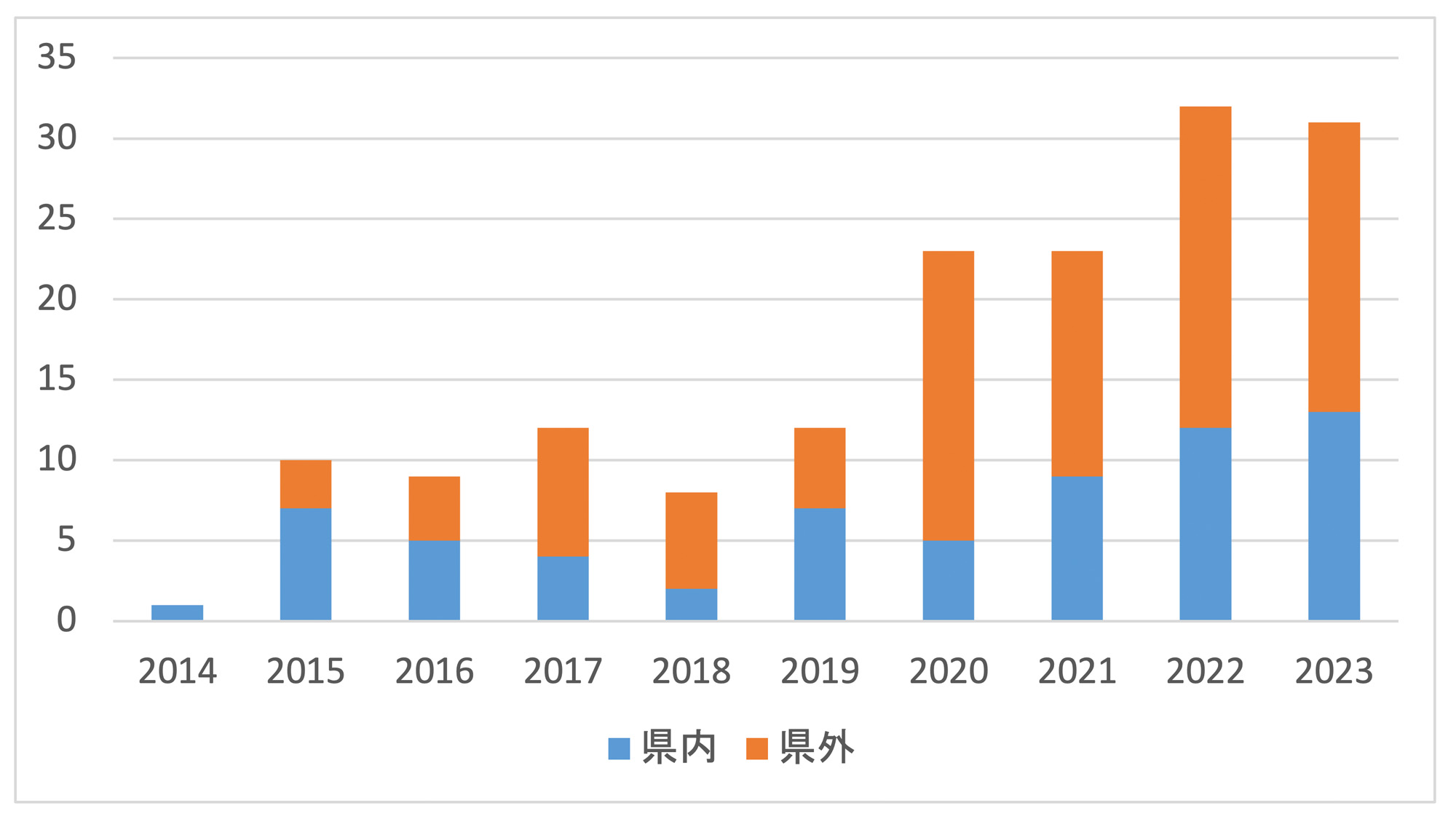

当院では本邦初の専門外来を2019年から立ち上げましたが、本疾患の病態解明や治療については2014年から開始し、近年では予防法に関する研究も行っております。専門外来ではホルモン療法も行っておりますが、腹腔鏡手術や子宮鏡手術といった手術加療は現在年間30例程度行っております(図4)。また県外、関西圏外といった遠方の患者さんも加療されておられます。本疾患に精通した医師が専門外来で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

図4:帝王切開瘢痕症候群に対する手術加療実績の年次推移